百人一首ノート 今日マチ子

タイトル通り、百人一首の一つひとつに今日マチ子がセンネン画報的な絵を描いた作品。

百人一首を通して読むのは初めてだったのだけれど、今日マチ子の絵があるおかげで親しみをもって読むことができる。

百人一首に詠まれている歌の多くは恋、特に逢瀬をめぐる恋心を詠っていて、それは今と違ってなかなか気軽に逢瀬できない当時のお貴族たちのことを思えば当然といえば当然なのだろうけれど、それにしても歌の多くは、今風のJ-popで言えば、会いたくて会いたくて震えるを地で行っているものばかりで、(その時々の風物に想いを託しているとは言え)俗的な意味で何度も笑ってしまう。しかも、この歌を書いているのがうら若き青年たちならまだしも、いい歳をした男の貴族さまが大真面目に、君のことで胸が一杯でどうにもならいよ、とか、君との逢瀬のあとのこの寂しさには耐えられないよ、早くまた逢瀬したい、みたいなことをオシャレに書いていて、どうしても読んでいて吹き出してしまう。1000年以上の昔から、上品で学のある男性たちはナヨナヨしていたのだと思うと、やはり人間そう簡単に変わるものでもないですな、などと思ってしまう。

今日マチ子の絵はセンネン画報の感じに近くて、その意味でセンネン画報が好きな人ならきっと気に入るだろう作品。

東京ガールズブラボー 岡崎京子

岡崎京子の東京ガールズブラボー。くちびるから散弾銃の次に読む。

くちびるから散弾銃のサカエ、ナツミ、ミヤコの3人の高校時代のお話。あらすじ自体は単純で、80年代前半、東京に憧れる田舎娘サカエがひょんなことから上京し、憧れの東京を元気いっぱい(ちょっぴり悩みつつも)てんやわんやしていく青春モノ。

青春特有の溢れるエネルギーで夢の東京を謳歌するサカエの姿は微笑ましく、また80年代前半の雰囲気や文化はぎっしりと詰め込まれ(ニューウェイブの犬山くんなどかわいらしい)、そして何よりも、あのヒリヒリとした青春の焦燥(一秒たりとも落ち着いてなんていられないけれど、それをどこにぶつけたらいいのか、自分が本当にしたいことは何なのかが分からないというあの感じ)が活写されている。

またくちびるから散弾銃のあとがきにある、大人になりたくない女の子たちにも年月の波は容赦なくおしよせるという条りに呼応するように、物語の終盤、サカエは道路に寝転がってこんな風に言う。

「いつまでもこんな風でいたいな。いつまでもいつまでもこうしていたいな。このまま時間が止まっちゃえばいいのに。このままでみんなといたい。大人なんかなりたくない。今死んじゃいたいな。大じしんかゴジラかモスラがやってくればいいのに」

くちびるから散弾銃と併せてぜひどうぞ。

追記

巻末には岡崎京子と浅田彰の電話対談が掲載されているのだけれど、そこで岡崎京子は、この漫画は、80年代という時代が何だったのかを自分なりに書き留めておくという目的(動機)のために描かれたと言っている。

電話対談では、80年代や90年代がどのような時代であったか、になるのかが話されていくけれども、読んでいて印象的なのは、そこではあくまで文化の受容のされ方の違いがあれこれ話されているということ。というのも、今は文化の受けとられ方はもちろんだけれど、それ以上に個々人が文化を生産したり発信したりするのが当たり前になってきていて(ブログ、ツイッター、Youtube、suzuri、Fablabなどなど)そちらに話の重点が置かれるだろうから(どのように受容されているか、されるべきかではなく、どのように発信しているか、いくべきか)。

くちびるから散弾銃 岡崎京子

岡崎京子のくちびるから散弾銃。TAKE IT EASYの次に読む。

くちびるから散弾銃というタイトル、そして「おしゃべり-それは無責任の甘美な美徳」というエピグラフの通り、始めから終わりまで、ミヤコ、ナツミ、サカエの3人組かしまし娘(23歳独身)のおしゃべりがぎっしり詰め込まれている。

この服かわいい〜! もうヤダ、働くの面倒くさい〜! 彼氏が〜結婚が〜、今年の夏は〜、クリスマスは〜、といった3人のよもやま話が80年代後半の雰囲気と言葉遣いの中で活写される(そしてそれだけがある)。

今の若者たちにとっては、一世代前の若者たちの姿や文化を垣間見る東方見聞録的な面白さがあるだろうし、その時代をリアルタイムに生きていた人々にとっては、若かりしあの頃の空気と記憶に浸れるだろう作品。

とまれ、こんなご託に目を通すよりも、このかしまし娘たちのくちびるから連射される明るい散弾を身体一杯に浴びまくればよい。

(追記:あとがきが2つあるのだけれど、その1つによるとこの作品は、「大人になりたくなかった女のコたちにも年月の波はザンコクにもおしよせる」というのがテーマだそう。

確かに23歳あたりって、大人だけれどまだ思春期のなごりがあるみたいな年頃とは思う。4年制の大学卒ならまだ社会人1年目であるし。その意味では、作品のトーンは全然違うけれど、歳という意味では今日マチ子のもものききかじりの主人公ももと似ている。20代半ば、大人と思春期、現実と夢に引き裂かれた年頃がモチーフ。)

万引き家族 是枝裕和

万引きを家計の足しにしている疑似家族の姿を描いた物語。

家族であるのではなく、家族になることを試みる人々(共同体)の姿を描いたものだと思った。彼らは血のつながりのある真正の家族ではないけれども、祖母、親子、夫婦、兄妹などの役割を(もはやかなり自然なものになっているけれど)を演じ、本物の家族になろうとしている。

彼ら各々は家族になることにそれぞれの思いや思惑を託している。それは家族の温かみ、親子の絆、痛みの共有となぐさめ、秘密の共有、子どもを持つことへの憧れ、生活のための金などなど。彼らは家族という役割を演じながら、身も心も支え合いながら暮らしている。

その意味でこの映画は、家族であるのではないけれど家族になろうとしている人々の姿を描いた作品かと思っていたのだけれど、少し考えてみて、結局のところ家族というものは全て各々の役割を演じること以外の何ものでもないのだろうと思うに至った。というのも、家族を家族たらしめるのは血のつながりというよりも、各々が役割をこなしつつ長い時間共に暮らすこと(によってその都度育まれていく関係)の方だろうから。

家族を他の他人たちと区別するものは何かを考えてみると、すぐに思いつくのは血のつながりだけれど、それだけでは(法律での規定はいざ知らず)実際的には家族と呼ぶには不十分だろう。

家族が他の人たちとは異なり、家族という特別のつながりで結ばれた人たちであるかのように見えるのは(他人からそう見做されるのは)、血縁というよりもむしろ、継続的に共に暮らし、夫婦や親子、兄弟といった役割を演じ続けることによってだろう(母親の役割を果たさない母親が母親失格と後ろ指さされ、また当のその子どもにとっては母親ではないように)。夫婦にしろ我が子にしろ兄弟にしろ、最初は赤の他人であり、その間には他の他人と同様何ものも存在していない。それが共に暮らし、徐々に徐々に各々の役割を演じつつ関わりあっていくことによって、その人間について他人よりも多くの一面を見知り、また自分も自分を開示し、気心が知れてくるのであり、特別な愛着のようなものが湧いてくる。逆に言えば、家族を家族たらしめ他人と区別させるのは共同生活の密度の濃さだけであり、それ以外にはない。

そのようなわけで、家族とは、何か実体的な家族というものが初めからどこかにあるというものではなく、むしろあらゆる家族は共同生活によって構築されていく(され続けていく)関係(が他人よりも濃いこと)のことであると思う(それが実体的なものと思えるのは、長期の継続による慣れが大きいのであって、常にそれは解体される可能性があると思う)。

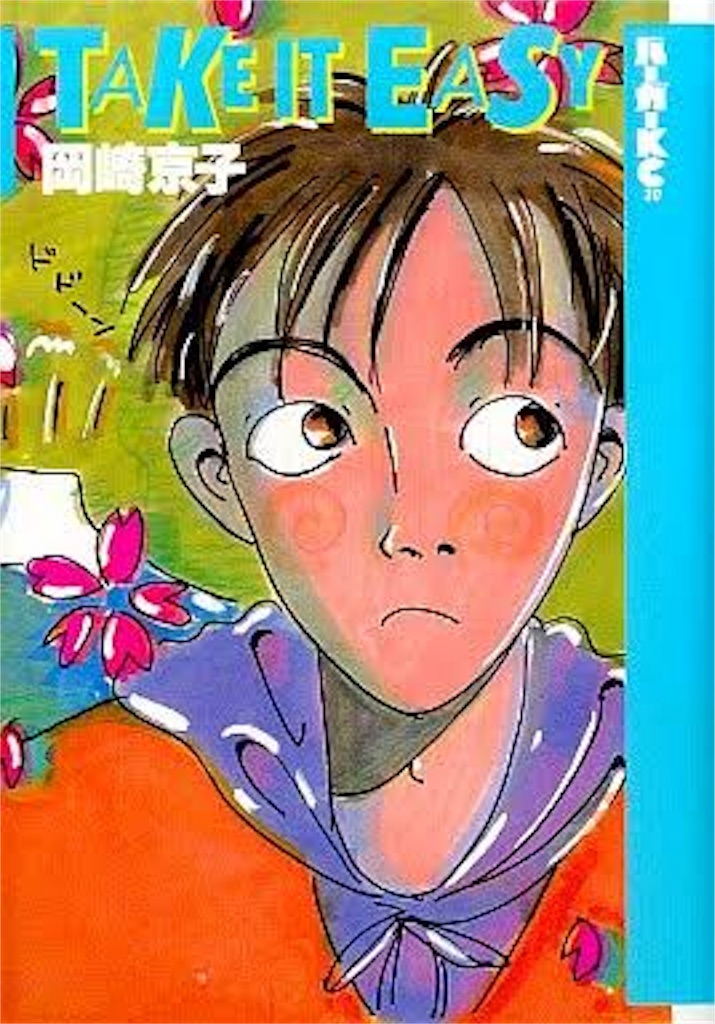

TAKE IT EASY 岡崎京子

岡崎京子のTAKE IT EASY。End of the Worldの次に読む。

青春モノ。お気楽な浪人生の弥七が、実家のそば屋を継ぐ(決意をする)までの話。

1980年代後半という時代、空気感、その中を生きる(東京の)若者たちの姿が活写される。そこには、当然だけれど今とは違うゆるい、どこか希望のある軽薄さのようなものが漂っている。コミカルな資料的な意味で読んでいて面白い。こちらを揺すぶるようなものはないし、この作品に岡崎京子らしさがあるのかどうかは不明だけれど、気楽にゲラゲラ笑いながら読める作品。そのことは何よりもタイトルであるTAKE IT EASY(気楽に行こうよ)という言葉が示している。

End of the World 岡崎京子

岡崎京子のEnd of the World。pinkの次に読む。

・はじめに(2019.01.14.追記)

少なくない人が、岡崎京子のEnd of the Worldを検索してこの記事にアクセスしているようなので、各々の読者に対して軽いまえがきを。

まずこの作品を未読の人に対して。この記事には収録作品全てについてあらすじ的な感想が書かれているけれども、軽いネタバレもあるのでそのつもりで。

ついでこの作品を既読の人に対して。上述のようにこの記事にあるのは(ちょっとした感想が入った)あらすじだけであって、収録作品についての分析や考察は皆無なのでその点は悪しからず(そうそうこんな話だった、という記憶の引き金にはなるかもしれない)。

最後に(少ないと思うが)岡崎京子作品自体を未読の人に対して。いわゆる典型的な岡崎京子作品を味わいたいのならこの作品集は勧めない。リバーズ・エッジ、ヘルタースケルター、PINKといったものから入るのが(世間的な意味での岡崎京子という意味では)適当だと思う(この作品集の中だと、水の中の小さな太陽がそれらに近い)。

とはいえ、大切なのはこんな能書きではなく作品そのものなのだから、何よりもまず眼の前の作品の方へ。

・あらすじ的な感想(以下元の記事)

短編集。言い方は悪いけれど習作的な印象が強い。ある程度の長さがないと十分に話が展開されないから、どうしても喰い足りなさを感じてしまう。岡崎京子の作品は比較的そろそろとスタートして、それが徐々にペースアップし、最後にハチャメチャで破滅的な幕切れになる典型的な悲劇、サスペンス的なところがあるから。

収録されている個々の作品それぞれについて少しだけ書くと、エンド・オブ・ザ・ワールドは逃亡モノ。溺愛と虐待という歪んだ愛情の檻に閉じ込められていた義兄妹がそれぞれの両親を撃ち殺し、檻の外へと逃げ出す。しかし檻の外は外でまた違った種類の地獄が広がっている。「と とてもこの世はみな地獄」という太宰治の『懶惰の加留多』にある言葉が似つかわしい。

VAMPSはVAMP(だらしない女)とVAMPIRE(ドラキュラ)をかけた吸血鬼モノ。とりわけ疎外がモチーフになっている。人間とドラキュラの混血児であるさくらは人間にもドラキュラにも馴染めない。彼女は完全に人間であるわけでもなければ、かといって完全にドラキュラであるわけでもない自分の存在そのものに対して疎外感を抱いている(そしてその感じは生物的なものに由来していて、どうにもならない事実として本人の前に突きつけられている。彼女は決してそれから離れられない。自分が存在しているだけで初めから疎外されているという感覚。その渦中にある人間)。人間の側にもドラキュラの側にも自分の居場所はない。鳥獣合戦のこうもり。そんな彼女の孤独、不安、劣等感が描かれる。

ひまわり。最も短いけれどセンセーショナルなお話。小学6年生の純一。小学生最後の夏休みのある日に彼を襲った悲劇をスケッチしている。悲劇は忘れた頃に突然やって来て、重たいものを彼に投げ込み、そして何事もなかったかのように去っていく。嵐とその消えない爪痕。

水の中の小さな太陽。この作品にはVAMPSとは別な意味での疎外感、孤独、倦怠が描かれる。あるいは典型的な虚無感。ミーナは才?色兼備な高校3年生。家は裕福で小中高一貫の学校に通っていて、同じく才色兼備は彼氏ユーヤと付き合い一見満たされている。しかし彼女が感じているのは疎外感と倦怠。両親は彼女のことなんてほとんど気にかけず、ユーヤとも微妙に馬が合わなくなってきた、そして親友のサヤカまで失ってしまう。その疎外感と倦怠を振り払おうとして彼女は酔おうとする。あれやこれやに手を染める。その末路は…。冒頭のエピグラフの一節がこの作品の全てを物語っている「存在するということのほかには、何も私には起こりえない。賛成だ。異常な倦怠。」

乙女ちゃんはこの短編集の中で少し異色な作品。落ち着いている。つつましやかに暮らす一家(しかし定年後スカートを履きだし近所の人から乙女ちゃんと呼ばれる父がいる)の模様が、しっとりとしたエッセイ風のタッチで描かれる。

pink 岡崎京子

軽やかなユミちゃんを巡る悲劇が描かれている。

ユミちゃんは、欲しいものはすぐに手に入れないと気がすまない。我慢や諦めなんて言葉は彼女の辞書に載っていない。ただのワガママ娘だと言ってしまえばそこまでだけれど、彼女には不思議な軽やかさがある。

普通の人々は目標や夢や欲しいものがあってもそれをなかなか手に入れられない。大体の場合は妥協したり諦めたりして窮屈な生活を送っている(ユミちゃんの同僚のOLたちなどがそうだ)。どんなにワガママな人でも、ほとんどの場合欲しいものの前で足踏みし、立ち止まる。しかしユミちゃんはそんな普通の人々を傍目で見ながらこう思う。欲しいのなら手に入れればいいのに。そうして彼女は軽々と欲しいものへ飛びかかり、お目当の品をゲットする。ピンクのバラ、服飾品、ワニ、熱帯植物、狙った獲物は逃さない。彼女は自分の欲望に忠実なのだ(その意味で彼女は動物的であるとさえ言える)。その身軽さがユミちゃんという人間に微笑ましい魅力を与えている。

しかも彼女は、欲しいものを手に入れるために他人に迷惑をかけるようなこともない。彼女はあくまで自分の力でお目当の品をゲットしている。自分自身に対してはワガママだけれど、他人に対しては一つもワガママではない(それどころかハルオにパジャマをプレゼントしたりして気前のいいところさえある)。自分の稼いだお金で自分のしたいようにしているだけで、それ自体にはなんの罪もない。

しかしそんな無邪気なユミちゃんが悲劇に巻き込まれる。ワニ、ハルヲ(と南の島)という大切なものを次々と奪われていく。彼女は(少なくとも意図的には)何も悪いことなんてしておらず、ただ単に自分の欲望に従って楽しく生きているだけなのに。なぜ悲劇はなんの罪もない彼女を襲ったのか。その疑問には作中の言葉が答えてくれる「この世では何でも起こりうる。何でも起こりうるんだわ、きっと」。

でもここまで書いてみて思ったのだけれど、この物語は本当に悲劇なのかしら。確かに最愛のワニを失ったりハルヲ(と南の島)を失ったりと、ユミちゃんにとって不幸な出来事が立て続けに起こっている。けれど、あのユミちゃんだったらこんな悲劇さえもひらりと飛び越えて(もちろんしばらくはショックを受けるだろうけど)、またすぐに新たなスリルとサスペンスを求めていくのではないだろうか。ラストシーンを見ながらそんなことを思う。